Die vorinstallierten Schriften (auch als Fonts bezeichnet) auf einem Rechner bieten einen gewissen Grundstock an Auswahlmöglichkeiten. Wer ein Dokument allerdings etwas kreativer gestalten möchte, findet heute im Internet noch viel mehr Fonts. Allerdings gibt es dabei einige Punkte zu beachten. Unterschiedliche Formate oder Probleme bei der Kompatibilität mit verschiedenen Programmen können Verwirrung stiften oder für Ärger sorgen. Wir zeigen, auf was es beim Umgang mit Schriften ankommt.

Unterschiedliche Schriftformate

Wer in der Systembibliothek per Rechtsklick die Eigenschaften zu einem bestimmten Font abruft, kann dort sehen, dass die Schriften unterschiedliche Dateiformate aufweisen – zu erkennen an der jeweiligen Endung. Die Folgenden sind heute am verbreitetsten:

- .ttf – TrueType-Format

Im Gegensatz zu den Bitmap-Schriften, die heute wegen der umfangreichen Dateigrößen nicht mehr eingesetzt werden, sind die Buchstaben im TrueType-Format wie eine Vektorgrafik aufgebaut – statt wie ein Pixelbild. Auf diese Weise ergibt sich kein Qualitätsverlust beim Skalieren des Fonts. ttf zählt inzwischen zum häufigsten Format. Aufgrund der unterschiedlichen Spezifikationen des Windows und des Mac OS Betriebssystems funktionieren die Schriftdateien nicht plattformübergreifend. Es können bis zu 255 Zeichen pro Schriftsatz enthalten sein. - .otf – OpenType-Format

Bei diesem Format können die Schriftdateien plattformübergreifend (Windows, Mac OS und Linux) eingesetzt werden. Es erlaubt zudem sehr spezifische weitere Angaben zu den einzelnen Buchstaben. Darüber hinaus können über eine digitale Signatur Lizenzinfomationen zum Font eingebunden werden, deshalb wird das Format vor allem von professionellen Schriftgestaltern gewählt. Bei einer Unterscheidung in 52 verschiedene Schriftsysteme ist ein Umfang von bis zu 96.000 Zeichen möglich. - PostScript-Format

Dieses Format wurde zunächst nur für das Mac OS Betriebssystem entwickelt und hier vorrangig für die digitale Vorbereitung von Druckvorlagen. Die Art der Verschlüsselung und Beschreibung der Zeicheneigenschaften und des speziellen Aussehens ermöglicht eine sehr hohe Wiedergabequalität. Zu einem kompletten Schriftsatz gehören dabei vier Einzeldateien (.afm, .inf, .pfb, .pfm). Ein PostScript-Font hat dabei einen Umfang von maximal 255 Zeichen.

Wer also neue Schriften auf seinem Rechner installieren will, sollte sich vorher genau das Dateiformat ansehen.

Sonderfall Webfont

Für den Einsatz auf Webseiten müssen die Schriften ganz andere Anforderungen erfüllen. Vor allem die abweichende Bildschirmauflösung spielt hier eine wichtige Rolle. Deshalb kommen hier neben dem .ttf- und dem .otf-Format noch andere Dateiformate zum Einsatz:

- .EOT (Embedded Open Type)

- .RTT (Raw TrueType)

- .SVG (Scalable Vector Graphics)

- .WOFF (Web Open Font Format 1.0) und .WOFF2 (Web Open Font Format 2.0)

Die aktuellen Browser verwenden heute eines der beiden WOFF-Formate. Um eine spezielle Schrift einer Webseite darstellen zu können, muss diese sich allerdings nicht als Datei auf dem jeweiligen Rechner befinden. Die schlanken Dateien werden über spezielle Scripte beim Ladevorgang der Seite von einem zentralen Server abgerufen.

Allerdings kommt es dabei vor, dass unterschiedliche Betriebssysteme die Schriftart jeweils etwas anders anzeigen. Dies ist vor allem für Programmierer und Webdesigner dann eine große Herausforderung, um dennoch ein einheitliches und stimmiges Ergebnis für den Großteil der Nutzer zu kreieren.

Vor- und Nachteile einer großen Schriftenbibliothek

Für viele bieten die vorinstallierten Schriften genügend Auswahl für die üblichen Anwendungen. Wenn allerdings häufiger auch Dinge individuell gestaltet werden sollen, kann es hilfreich sein, sich dafür eine ganz besondere Schrift auszuwählen und diese zu installieren. Dabei kann im Laufe der Zeit ganz schön was zusammenkommen.

Von Vorteil ist, dass sämtliche Programme, die Schriften verwenden, auf die zentrale Bibliothek zugreifen können. Deshalb genügt das einmalige Installieren, um einen Font für jede Software auf dem Rechner verfügbar zu machen. Mit einer größeren Auswahl können dann auch spezielle und ganz individuelle Texte oder Grafiken erstellt werden.

Allerdings macht eine große Fontbibliothek viele Anwendungen auf dem Rechner auch um einiges langsamer oder kann sogar zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Grafiksoftware wie Gimp beispielsweise kann durch zu viele Schriftarten an seine Grenzen gelangen und sich dann bereits beim Start aufhängen. Ist dies der Fall, können bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem zu beheben.

Ein weiterer Tipp ist es, einige der wirklich gar nicht genutzten Fonts zu deinstallieren, um die Bibliothek auf diese Weise etwas abzuspecken. Dabei muss die Datei nicht vollständig gelöscht werden und steht im Fall der Fälle immer noch für eine Installation zur Verfügung.

Probleme bei der Darstellung

In manchen Fällen kommt es bei der Darstellung bestimmter Schriften zu Problemen. Statt der Buchstaben sind dann nur eckige Symbole als Platzhalter zu sehen. Dies kann bei pdf-Dateien der Fall sein, die aus einer externen Quelle stammen. Wurden die Originalschriften vom Verfasser beim Speichern nicht eingebettet, kann es sein, dass der Text beim Öffnen durch eine Ersatzschrift dargestellt wird, wenn der Font auf dem Rechner nicht verfügbar ist.

In diesem Fall sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Acrobat Pro 6: Menü „Erweitert“ → „Lokale Schriften verwenden“

- Acrobat Reader 7.0: Menü „Dokument“ → „Lokale Schriften verwenden“

- Neuere Versionen: Menü „Extras“ → „Grundeinstellungen/Voreinstellungen“ → „Seitenanzeige“ → „Rendern“

Andere Ursachen können beschädigte Schriftdateien oder eine fehlerhafte Installation des pdf-Programms sein. Auch dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Fehlerbehebung.

Lizenzen und Urheberrechte für Schriften

Eine Lizenz für die Verwendung einer Schrift? Viele haben davon noch nie etwas gehört. Tatsächlich gibt es auch eine solch große Menge an frei nutzbaren Fonts, so dass es meist nicht nötig ist, eine Schrift zu kaufen oder Lizenzrechte für die Nutzung zu erwerben. Die vorinstallierten Schriften fallen ebenfalls in die kostenlose Rubrik.

Dennoch hat jede Schrift ihren Urheber und manche dürfen beispielsweise nur für private, nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Doch wann ist ein Font kostenlos und wann nicht? In der Regel lässt sich durch eine einfache Internetrecherche herausfinden, ob ein Font nur mit einer gültigen Lizenz eingesetzt werden darf. Steht die Schrift auf großen Fontportalen (sogenannten Foundries) zum Kauf aus, sollten auch Angebote auf anderen Webseiten, die die Schrift kostenlos zur Verfügung stellen, nicht genutzt werden. Wir haben außerdem unseren Hausjuristen Okan zu diesem Thema befragt:

„Aus Nutzersicht in erster Linie von Bedeutung, sich die grundlegende Unterscheidung zwischen den (1) Schutzmöglichkeiten für Schriftarten und den (2) Nutzungsrechten an diesen Schriftarten vor Augen zu führen.

(1) Urheber von Schriftarten können den Schutz ihrer Fonts zum einen mithilfe des Urhebergesetzes (UrhG) sicherstellen. Hier bestehen grundsätzlich zwei Anknüpfungspunkte:

- Die Schutzfähigkeit als Werk der angewandten Kunst oder bildenden Kunst gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG. Hierfür müsste in der jeweiligen Schriftart allerdings eine gewisse „schöpferische Höhe“ bzw. ein ästhetischer Gehalt zu erkennen sein. Im Einzelfall können z. B. kalligrafische Schriften hierunter fallen.

- Die Schutzfähigkeit als Computerprogramm gem. § 69a Abs. 3 UrhG. Dieser Ansatz ist aufgrund der Technik, die Fonts zugrunde liegt, allerdings umstritten. So handelt es sich bei Schriftarten in Form von statischen Grafikdateien meines Erachtens noch nicht um Computerprogramme im Sinne des § 69a UrhG. Etwas anderes könnte aber bei Schriftarten, die mit sog. Hints versehen sind, vertreten werden. Hints sind in die Schriftart eingebette Steuerungsbefehle zur Verbesserung der Bildschirmdarstellung auf unterschiedlichen Anzeigegeräten.

Zum anderen können beispielsweise das Designgesetz über die Anmeldung beim DPMA (25 Jahre Schutz) und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster durch die bloße „Veröffentlichung“ (3 Jahre Schutz) ein Mehr an Rechtssicherheit herstellen.

(2) Aber Nutzungsrecht ist nicht gleich Nutzungsrecht: Ob der Nutzer Schriftarten grundsätzlich nutzen darf, hängt in der Regel vom jeweiligen Rechteinhaber ab und ist meistens recht schnell zu klären. Als Beispiel seien die mit Microsofts Office-Lösungen bereitgestellten Fonts genannt. Deren grundsätzliches Nutzungsrecht ist – logischerweise – an das Nutzungsrecht der Office Software geknüpft. Um sich über das zulässige „Wie“ der Nutzung – insbesondere der kommerziellen Nutzung – einen ausreichenden Überblick zu verschaffen, sollte aber mindestens ein vertiefender Blick in die jeweiligen Lizenzbestimmungen und/oder weiterführenden Marken-/Urheberrechtshinweise geworfen werden.“

// Okan Dogan, Rechtsanwalt für IT-Recht, Datenschutzrecht und Vergaberecht

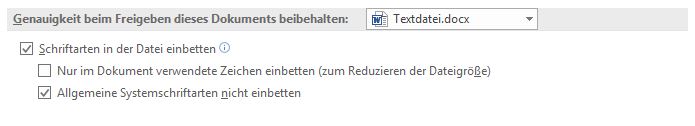

Schrift einbetten – Was bedeutet das?

Immer wieder hört man davon, dass Schriften in ein Dokument eingebettet oder eingebunden sind. Doch was genau steckt hinter dieser Bezeichnung eigentlich? Wie oben bereits erwähnt, kann es zu Darstellungsfehlern kommen, wenn ein Dokument auf einem anderen Rechner geöffnet wird, auf dem der verwendete Font nicht vorhanden ist. Vor allem, wenn eine Datei gedruckt werden soll, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Durch das Einbetten werden die relevanten Informationen zur richtigen Darstellung der jeweiligen Schrift dann mit in der Datei hinterlegt und stehen beim Öffnen auf einem anderen Computer zur Verfügung.

Wird ein Dokument im pdf-Format gespeichert, sollte das PDF/X-Format gewählt werden (z.B. bei Adobe Indesign, CorelDraw oder auch Gimp), dann werden die Schriften automatisch eingebettet. Eine andere Möglichkeit wäre es in dieser Software, die Schriften vor dem Speichern in Pfade umzuwandeln. Hier haben wir die Vorgehensweise für andere häufige Programmanwendungen zusammengefasst:

- Microsoft Word 2002 und 2003: Menü „Datei“ → „Optionen“ → „Speichern“ → „TrueType-Schriftarten einbetten“

- Microsoft Word 2007 und neuer: Menü „Datei“ → „Optionen“ → „Speichern“ → „Schriftarten in der Datei einbetten“

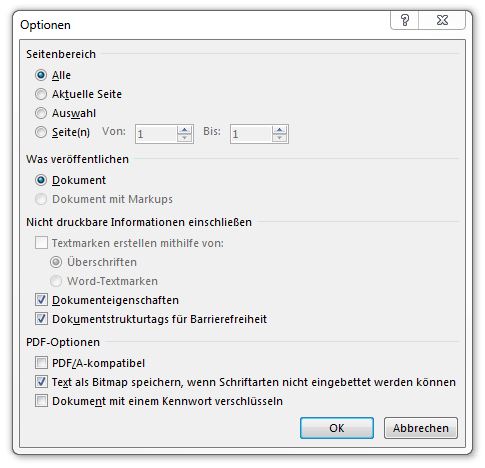

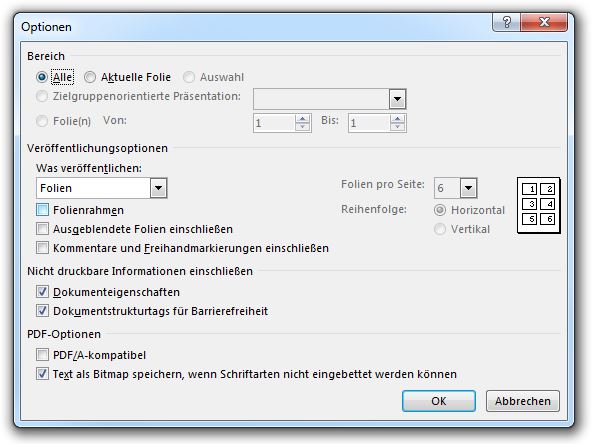

- pdf-Datei aus Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint speichern: Menü „Datei“ → „Speichern unter“ → pdf-Format auswählen → „mehr Optionen“ → „Optionen“ → „Text als Bitmap speichern, wenn Schriftarten nicht eingebettet werden können“

- Microsoft PowerPoint 2003 oder früher: Menü „Datei“ → „Speichern unter“ → „Extras“ → „Speichern unter“ → „TrueType-Schriftarten einbetten“

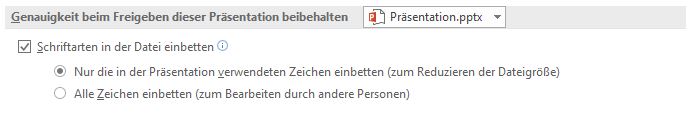

- Microsoft PowerPoint 2007 und neuer: Menü „Datei“ → „Optionen“ → „Speichern“ → „Schriftarten in der Datei einbetten“

- pdf-Datei aus Microsoft PowerPoint speichern: Menü „Datei“ → „Speichern unter“ → pd

- f-Format auswählen → „mehr Optionen“ → „Optionen“ → „Text als Bitmap speichern, wenn Schriftarten nicht eingebettet werden können“

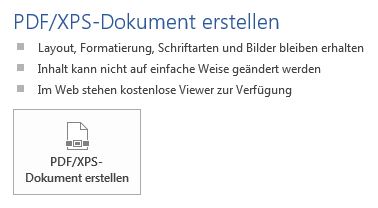

- pdf-Datei aus Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint exportieren: Menü „Datei“ → „Exportieren“ → Layout, Formatierung, Schriftarten und Bilder bleiben erhalten (Hier braucht nichts zusätzlich ausgewählt werden, die Schriften werden automatisch eingebettet)

Wird eine Schrift eingebettet, erhöht sich die Dateigröße in etwa um die Größe der jeweiligen Schriftdatei. Bei Fonts, die keine Lizenzbeschränkungen haben, verläuft der Vorgang des Einbettens in der Regel reibungslos. Treten Probleme dabei auf, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es Lizenzbeschränkungen gibt. Bei bestimmten Programmen wie Microsoft PowerPoint ist es meist nicht möglich, eine Schriftart einzubetten, für die keine gültige Lizenz besteht. In diesem Fall öffnet sich ein Hinweisfenster mit der Anmerkung, dass der Font aufgrund von Lizenzbeschränkungen nicht eingebunden werden kann.

(Bild-)Quellen: wilhei, pixabay u. freephotocc, pixabay

Vielen Dank für diese Hinweise und herzliche Grüße vom Bodensee.